Was ist ein Bandscheibenvorfall?

Definition und Anatomie

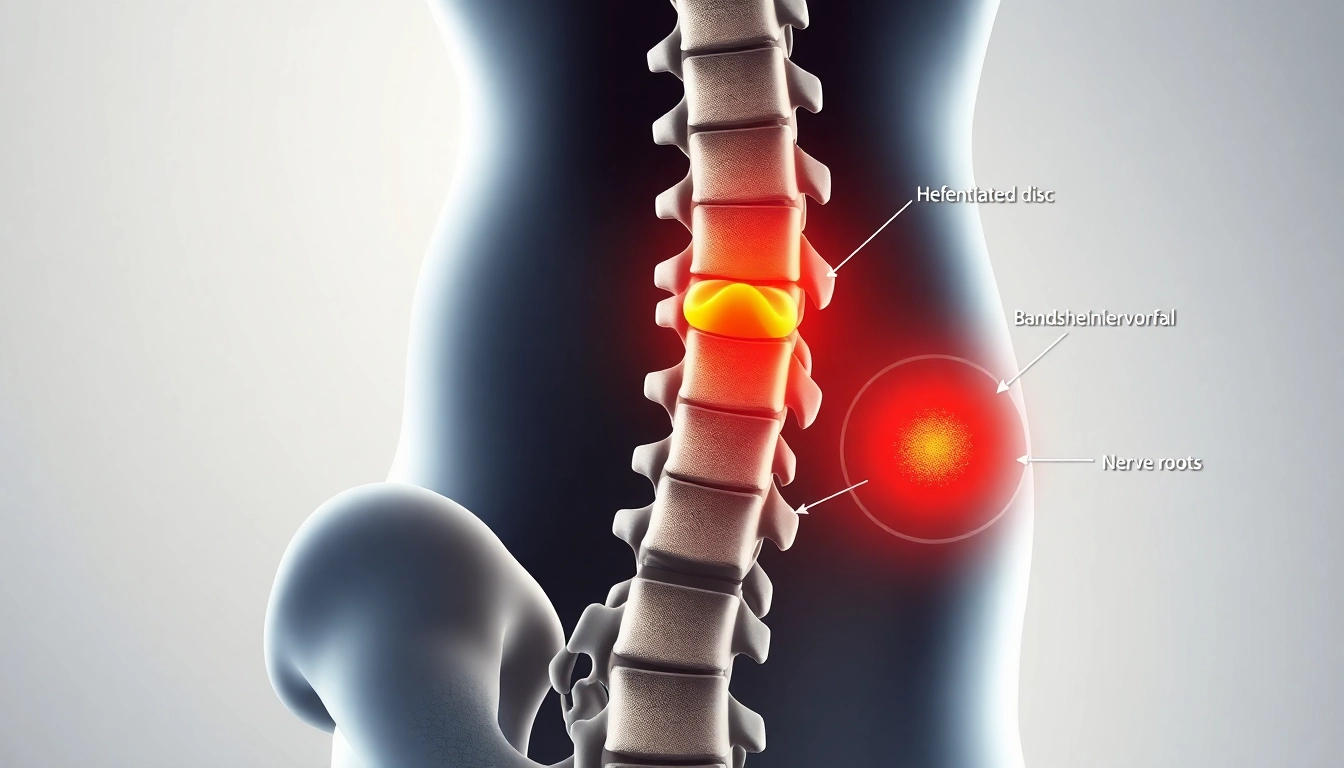

Ein Bandscheibenvorfall ist eine Erkrankung der Wirbelsäule, bei der der zähe Faserknorpel einer Bandscheibe reißt und der gallertige Kern, auch als Nucleus pulposus bekannt, in den Wirbelkanal austritt. Diese Erkrankung kann verschiedene Teile der Wirbelsäule betreffen, am häufigsten jedoch die Lendenwirbelsäule. Die Bandscheiben wirken als Puffer zwischen den Wirbeln und ermöglichen Beweglichkeit sowie Stoßdämpfung. Bei einem Bandscheibenvorfall kann der austretende Kern Druck auf Nervenstrukturen ausüben, was zu Schmerzen und anderen neurologischen Symptomen führen kann.

Ursachen für Bandscheibenvorfall

Die Ursachen für einen Bandscheibenvorfall sind vielfältig. Eine der Hauptursachen ist altersbedingter Verschleiß, bei dem die Bandscheiben an Elastizität und Wassergehalt verlieren. Dies kann durch eine lebenslange Belastung, falsche Körperhaltung, Übergewicht, sowie durch genetische Prädispositionen verstärkt werden. Akute Verletzungen, wie sie zum Beispiel bei Sportaktivitäten oder Stürzen auftreten können, sind ebenfalls häufige Auslöser. Darüber hinaus spielen Wiederholungsbelastungen, insbesondere bei schwerem Heben, eine Rolle bei der Entstehung von Bandscheibenvorfällen.

Risikofaktoren und Prävention

Zu den Risikofaktoren gehören ein sitzender Lebensstil, Übergewicht, mangelnde körperliche Fitness, und genetische Veranlagungen. Eine Prävention umfasst regelmäßige Bewegung, die Pflege einer gesunden Ernährung, das Aufrechterhalten eines gesunden Körpergewichts und das Vermeiden von schwerem Heben. Des Weiteren können spezielle Rückengymnastik und Dehnübungen dazu beitragen, die Muskulatur zu stärken und die Flexibilität zu erhöhen, was dem Risiko eines Bandscheibenvorfalls entgegenwirken kann.

Symptome eines Bandscheibenvorfalls

Typische Schmerzen und Beschwerden

Die typischen Schmerzen bei einem Bandscheibenvorfall sind meist stechend und können stark ausstrahlend in die Beine oder Arme sein. Betroffene empfinden häufig einen Druckschmerz, der mit Bewegung zunehmen kann. Oft berichten sie auch von einem Gefühl der Schwäche oder Taubheit in den extremitätenversorgten Bereichen. Diese Beschwerden können sich im Alltag stark einschränkend auswirken und die Lebensqualität der Betroffenen mindern.

Neurologische Symptome erkennen

Zusätzlich zu den körperlichen Schmerzen können neurologische Symptome wie Kribbeln, Taubheitsgefühle oder sogar Lähmungserscheinungen auftreten. Diese Symptome entstehen, wenn der ausgetretene Bandscheibeninhalt auf Nervenwurzeln drückt und deren Funktion beeinträchtigt. Eine schnelle Erkennung neurologischer Symptome ist wichtig, um schwerwiegende Folgeschäden zu vermeiden. In einigen Fällen kann es zu Reflexveränderungen oder -ausfällen kommen, was in bestimmten Situationen eine sofortige medizinische Behandlung erforderlich macht.

Unterschiedliche Ausprägungen der Symptome

Die Symptome eines Bandscheibenvorfalls können sehr unterschiedlich sein, je nach Lage und Schwere des Vorfalls. Beispielsweise kann ein Bandscheibenvorfall im Lendenbereich (Lendenwirbelsäule) zu Schmerzen im unteren Rücken, Gesäß und in den Beinen führen, während ein Vorfall im Halsbereich (Halswirbelsäule) Schmerzen in Nacken, Schultern und Armen verursachen kann. Die genaue Diagnose erfolgt durch einen Facharzt, der die Symptome und deren Ausprägungen genau analysiert.

Diagnosemöglichkeiten bei Bandscheibenvorfall

Ärztliche Untersuchung und Anamnese

Die Diagnose eines Bandscheibenvorfalls beginnt in der Regel mit einer ausführlichen Anamnese, in der der Arzt die Beschwerden und deren Verlauf erfragt. Eine körperliche Untersuchung folgt, bei der die Beweglichkeit und die neurologischen Funktionen getestet werden. Der Arzt wird auf Reflexe, Kraft und Empfindlichkeit achten, um ein vollständiges Bild der Situation zu erhalten.

Bildgebende Verfahren im Detail

Bildgebende Verfahren wie Röntgen, Magnetresonanztomographie (MRT) oder Computertomographie (CT) sind entscheidend für eine präzise Diagnose. Ein MRT zeigt detaillierte Bilder der Weichgewebe, der Bandscheiben und der Nervenstrukturen. Dies ist besonders wichtig, um genau herauszufinden, wo und wie stark der Bandscheibenvorfall ausgeprägt ist. Diese Verfahren ermöglichen es dem Arzt, die beste Therapieform zu wählen und die Risiken von Komplikationen gut abzuschätzen.

Tests zur Beurteilung der Nervenfunktion

Zusätzlich zu bildgebenden Verfahren können spezielle Tests zur Beurteilung der Nervenfunktion durchgeführt werden. Elektrodiagnostische Verfahren wie das Elektromyogramm (EMG) oder die Nervenleitgeschwindigkeit (NLG) helfen dabei, die Funktion der Nerven zu überprüfen und mögliche Schädigungen zu erkennen.

Behandlung von Bandscheibenvorfall

Konservative Therapieansätze

Die konservative Therapie des Bandscheibenvorfalls umfasst verschiedene Ansätze. Häufig werden Schmerzmittel eingesetzt, um akute Schmerzen zu lindern. Physiotherapie ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Behandlung, um die Muskulatur zu stärken, die Beweglichkeit zu fördern und die Schmerzlinderung zu unterstützen. Zudem kann eine Injektion von entzündungshemmenden Medikamenten in die Nähe der Nervenwurzel helfen, den Schmerz zu reduzieren.

Operative Möglichkeiten im Überblick

Wenn die konservativen Behandlungsansätze nicht den gewünschten Erfolg bringen, kann eine operative Behandlung in Erwägung gezogen werden. Zu den häufigsten Verfahren zählen die Mikrodiscektomie, bei der der Druck auf die Nervenwurzel verringert wird, und die endoskopische Bandscheibenoperation. Möglichkeiten zur Stabilisierung der Wirbelsäule können ebenfalls notwendig sein, besonders in schweren Fällen von Bandscheibenvorfällen, die mit Instabilitäten einhergehen.

Nachsorge und Rehabilitation nach der Behandlung

Nach einer Operation beim Bandscheibenvorfall ist eine gründliche Nachsorge entscheidend. Diese umfasst in der Regel eine gezielte Rehabilitation, die auf die Wiederherstellung der Beweglichkeit und Kraft abzielt. Der Patient erhält hierbei spezifische Übungen und Therapien, um die Muskulatur zu stärken und erneuten Verletzungen vorzubeugen. Regelmäßige Nachkontrollen beim Arzt helfen zudem, den Heilungsverlauf zu überwachen.

Leben mit Bandscheibenvorfall

Tipps zur Schmerzlinderung im Alltag

Betroffene eines Bandscheibenvorfalls sollten einige Empfehlungen beherzigen, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Dazu gehört das Vermeiden von langem Sitzen oder Stehen in einer Position, regelmäßige Pausen zur Entlastung des Rückens und gezielte Übungen zur Stärkung der Muskulatur. Auch das Tragen von bequemen Schuhen und ergonomischen Möbeln kann hilfreich sein.

Langfristige Auswirkungen und Lebensstiländerungen

Ein Bandscheibenvorfall kann langfristige Auswirkungen auf die Lebensweise eines Betroffenen haben. Oft sind Anpassungen im Alltag notwendig, um schmerzverursachende Aktivitäten zu vermeiden. Dies kann auch bedeuten, dass Betroffene neue Hobbys oder Beschäftigungen finden müssen, die weniger belastend für den Rücken sind. Die Integration von regelmäßigen Sporteinheiten ist wichtig, um die Rückenmuskulatur zu stabilisieren und weiteren Vorfällen vorzubeugen.

Wichtige Unterstützungssysteme und Ressourcen

Die Unterstützung durch Therapeuten, Ärzte und Selbsthilfegruppen kann von großem Wert sein. Betroffene sollten nicht zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Informationsquellen wie Bücher, Internetportale oder lokale Gruppen, die speziell zum Thema Bandscheibenvorfall beraten, können ebenfalls wertvolle Informationen und Unterstützung bieten. Für detaillierte Informationen besuchen Sie Bandscheibenvorfall.